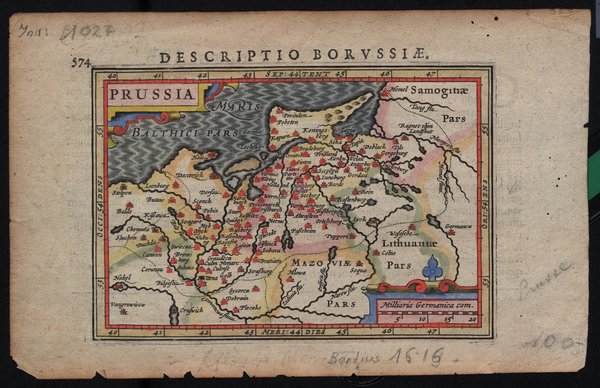

In Europa gibt es ein Land, auf das viele Namen passen.

Deutschen gilt es als „Ostpreußen“, Polen als „Ermland und Masuren“ (Warmia i Mazury), Litauern als „Memelland“ (Klaipėdos kraštas) oder „Klein-Litauen“ (Mažoji Lietuva) und Russen als „Gebiet Kaliningrad“ (Oblast‘ Kaliningrad).

Ist damit aber auch immer dasselbe gemeint? Oder anders gefragt: Fügen sich diese einzelnen Teile überhaupt zu einem gemeinsamem Land, zu einer gemeinsamen Region?

Was ist eine Region?

Regionen haben nach dem heutigen Verständnis keine festen Grenzen mit Stacheldraht oder Zollübergängen, sie haben auch keine eigene Währung und keine eigene Armee – also Dinge, die man im Alltag mit souveränen Staaten in Verbindung bringt. Regionen sind vielmehr Räume, die in erster Linie in der Vorstellungswelt von Menschen existieren. Sie sind in ihrer Reichweite veränderlich und können staatliche Grenzen überschreiten. Ein Mensch kann sich einer Region zugehörig fühlen kann, das hindert ihn aber nicht daran, auch Bindungen an andere Regionen einzugehen: zum Beispiel zu einer Region, in der er früher einmal gelebt hat und wo jetzt vielleicht noch Familie und Freunde leben, zum Beispiel als Besitzer einer Zweitwohnung in einer Ferienregion oder als Fan eines weiter entfernt beheimateten Fußballvereins.

Das „Pruzzenland“ als Erinnerungsregion

Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich Deutsche, Polen, Russen und Litauer mit dem „Pruzzenland“ sehr schwer getan. Durch neue staatliche Grenzziehungen und dem nahezu vollständigen „Austausch“ der Bevölkerung überwog bei vielen Deutschen ein Gefühl des Verlusts, während sich neu angesiedelte Polen, Litauer und Russen, aber auch Ukrainer und andere Bevölkerungsgruppen „fremd“ vorkamen in einer ungewohnten Umgebung. Am deutlichsten war das im Falle der Sowjetunion: Der nördliche Teil der Region wurde in „Gebiet Kaliningrad“ umbenannt und nichts sollte mehr an eine Vergangenheit erinnern, die zu einem großen Teil von Deutschen geprägt worden war.

Im Laufe der Zeit sind Polen, Litauer und Russen in der Region heimisch geworden, und umgekehrt können Deutsche seit dem Ende des Ostblocks 1989/91 wieder so oft sie wollen in die Region reisen. Es ist deshalb nicht ungewöhnlich, wenn neuerdings Polen und Russen häufiger von „Ostpreußen“ (Prusy Wschodnie bzw. Vostočnaja Prussija) oder Deutsche von „Masuren“ sprechen, auch wenn sie damit durchaus unterschiedliche Vorstellungen von der historischen Vergangenheit, von der Attraktivität der Landschaft oder von prägenden Persönlichkeiten der Region verbinden. Ein sehr gut passender Begriff für diesen Zustand ist der der „geteilten Erinnerunsgregion“. „Geteilt“ kann dabei zweierlei bedeuten: Grenzziehungen, die trennen (vgl. englisch divided) oder gemeinsame Erfahrungen, die verbinden (vgl. englisch shared).

Und warum heißt die Region bei uns eigentlich „Pruzzenland“?

Wie schon deutlich geworden ist, lässt sich ein Name, der allen vier Sichtweisen (der deutschen, der polnischen, der litauischen und der russischen) auch nur annähernd gerecht wird, kaum finden. Wir haben uns daher für einen Namen entschieden, der bewusst sprachlich querliegt, indem er einen Bezug auf die mittlerweile nicht mehr existierenden baltischen Pruzzen bzw. Prußen (Prūsai) anklingen lässt. Das bietet die Chance, Distanz zu wahren gegenüber den teilweise sehr heftigen Auseinandersetzungen um die Frage, wem denn die Region eigentlich gehöre, so wie es im Zeitalter des Nationalismus im 19. und 20. Jahrhundert üblich war.

Was geschah wann im „Pruzzenland“?

Dieser Überblick dient zu einer ersten zeitlichen Orientierung. Der Schwerpunkt liegt auf politischen Ereignissen. Kulturelle und strukturelle Entwicklungen sind vor allem in den zehn Themen angesprochen.

Mittelalter

9. Jhd.

Gründung des Handelsortes Truso im „Pruzzenland“

997

Mission des hl. Adalbert/Wojciech bei den Pruzzen

1226

Einladung des Deutschen Ordens durch den polnischen Fürsten Konrad von Masowien/Mazowiecki, die „Heiden“ im „Pruzzenland“ zu befrieden; den Ordensrittern folgten bäuerliche Siedler aus Mittel- und Westeuropa

1309

Die Marienburg wird Sitz des Hochmeisters des Deutschen Ordens

14. Jhd.

Polnischsprachige Siedler aus Masowien und Pomorze kommen in das „Pruzzenland“ und werden später als Masuren bezeichnet

1410

Schlacht von Tannenberg/Grunwald/Žalgiris zwischen dem Deutschen Orden und dem vereinigten polnisch-litauischen Heer, Niederlage des Deutschen Ordens

1440

Gründung des Preußischen Bundes: Zusammenschluss von Adeligen und Städtern des „Pruzzenlandes“ gegen den Deutschen Orden

1454 – 1466

Dreizehnjähriger Krieg

1466

Frieden von Thorn: Das Fürstbistum Ermland und das westliche „Pruzzenland“ um Danzig, Thorn und Elbing kommen an das Königreich Polen (Preußen Königlichen Anteils, Prusy Królewskie), das übrige „Pruzzenland“ verbleibt beim Deutschen Orden, der dem polnischen König Treueeid und Heerfolge leisten muss

Frühe Neuzeit

1525

Annahme der Reformation und Umwandlung des Ordensstaates in das weltliche Herzogtum Preußen unter polnischer Lehnshoheit, Krakauer Huldigung durch Herzog Albrecht von Hohenzollern

1544

Gründung der Universität Königsberg, die in den folgenden Jahrhunderten auch von vielen polnischen und litauischen Studierenden besucht wird

1564/65

Gegenreformation: Der Bischof von Ermland, Stanislaus Hosius, gründet in Braunsberg ein Jesuitenkolleg

1618

Die Kurfürsten von Brandenburg erben die Herzogswürde von Preußen

1618 – 1648

Dreißigjähriger Krieg; die Küstenabschnitte des „Pruzzenlandes“ sind zeitweilig (1629 – 1635) von schwedischen Truppen besetzt

1654 – 1660

Nordischer Krieg zwischen Schweden und Polen-Litauen unter zeitweiliger Beteiligung Brandenburgs, Dänemarks und Siebenbürgens

1657

Vertrag von Wehlau: Der Kurfürst von Brandenburg erreicht, dass das Herzogtum Preußen lehnsunabhängig von Polen wird

1678

Erneuter Einfall schwedischer Truppen ins „Pruzzenland“

1701

In Königsberg Krönung von Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg-Preußen zum König in Preußen, nun als Friedrich I.

Anfang 18. Jhd.

Nach Kriegszerstörungen, Missernten, Pestepidemie und Hungersnot Neubesiedlung insbesondere des nördlichen „Pruzzenlandes“ durch Litauer, Masuren und Salzburger (Glaubensflüchtlinge)

1756 – 1763

Siebenjähriger Krieg, russische Truppen besetzen das „Pruzzenland“

1772

Erste Teilung der Republik Polen-Litauen, das Ermland und das bisher polnische Preußen Königlichen Anteils (Prusy Królewskie) kommen an das Königreich Preußen; die Bezeichnung Ostpreußen bürgert sich für das „Pruzzenland“ ein

1793

Zweite Teilung der Republik Polen-Litauen, Danzig und Thorn kommen an das Königreich Preußen

1795

Dritte Teilung der Republik Polen-Litauen und Ende der staatlichen Unabhängigkeit

Das 19. Jahrhundert

1806/07

Napoleon erobert weite Teile Europas und rückt nach Osten vor: Schlachten von Friedland und Preußisch Eylau, der preußische Königshof flieht nach Memel

1807

Frieden von Tilsit zwischen Napoleon und Zar Alexander I.: Aufteilung der Machtsphären in Europa

1830/31

Novemberaufstand in Polen und Litauen

1848

Revolution in Mitteleuropa

1850er Jahre

Bau der ersten Eisenbahn im „Pruzzenland“, der preußischen „Ostbahn“

1863

Januaraufstand in Polen und Litauen

1877

Erste Wallfahrt nach Dietrichswalde/Gietrzwałd

Das 20. Jahrhundert

1914/15

Erster Weltkrieg: Kämpfe zwischen deutscher und russischer Armee, im „Pruzzenland“ Schlacht bei Tannenberg (August 1914) und Masurische Winterschlacht (Februar 1915)

1918

Ende des Ersten Weltkriegs, Unabhängigkeit Litauens und Polens

1919

Friedensschluss zum Ende des Ersten Weltkriegs, Vertrag von Versailles: die deutsche Provinz Ostpreußen wird aufgrund des polnischen Zugangs zum Meer bei Danzig zur Exklave

1920

Volksabstimmung in den südlichen Landkreisen des „Pruzzenlandes“ über die Zugehörigkeit zu Deutschland oder Polen; Entscheidung für Deutschland; Memelland unter Verwaltung des Völkerbundes und Schutz französischer Truppen

1923

Memelland wird von Litauen annektiert

1939

22. März: Memelland wird von Deutschland annektiert

1939

1. September: Beginn des Zweiten Weltkriegs durch deutschen Überfall auf Polen

1941

22. Juni: Deutscher Angriff auf die Sowjetunion

1944

Beginn der Flucht der deutschen Bevölkerung aus dem „Pruzzenland“

1945

Vertrag von Jalta zur territorialen Neuordnung nach dem Zweiten Weltkrieg: Aufteilung des „Pruzzenlandes“: Süden an Polen, Norden an die Russische SFSR, Memelland an die Litauische SSR; Sturm der Roten Armee auf Königsberg; Potsdamer Abkommen, zu Flucht und Vertreibung der deutschen Bevölkerung kommen organisierte Umsiedlungen durch Polen und die Sowjetunion hinzu

1950er Jahre

Erste Ausreisewelle von „Spätaussiedlern“ aus Ermland uns Masuren, anfangs in die DDR, später vor allem in die Bundesrepublik

1970

Dezember: Aufstand polnischer Werftarbeiter gegen die kommunistische Herrschaft, vor allem in Gdynia, Szczecin, Gdańsk und Elbląg

1970er Jahre

Beginn der zweiten Ausreisewelle von „Spätaussiedlern“ aus Ermland uns Masuren in die Bundesrepublik

Jüngste Zeit

1989

Politische Wende in Polen

1991

Auflösung der Sowjetunion, faktische Unabhängigkeit Litauens, Gründung der Universität in Klaipėda

1998

Verwaltungsreform in Polen: Entstehung der Wojewodschaft Ermland-Masuren

1999

Gründung der Ermländisch-Masurischen Universität in Olsztyn

2004

EU-Beitritt von Polen und Litauen, das Gebiet Kaliningrad wird russische Exklave in der EU

2005

750-Jahr-Feier von Kaliningrad/Königsberg